日本伝統の技術「組子」とは

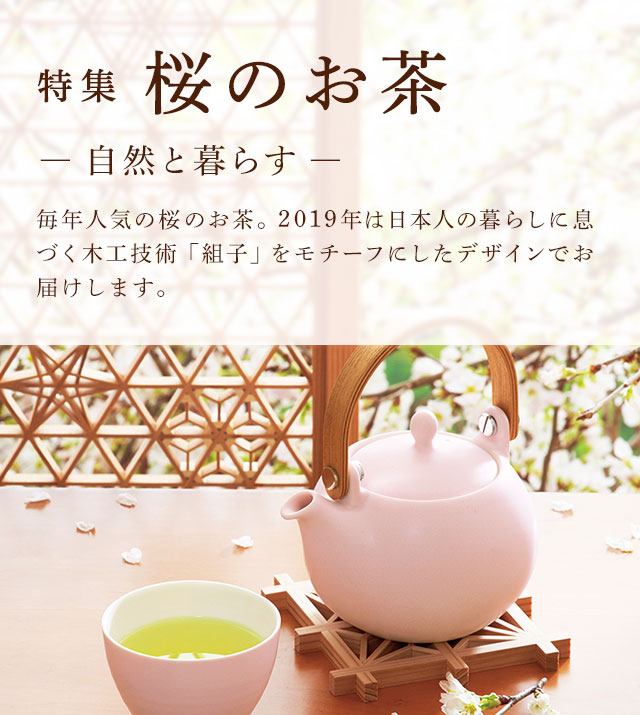

2019年の桜のお茶シリーズは、古くから受け継がれる日本の木工技術「組子」を、デザインのモチーフにしています。組子とは、切り込みを入れた細い木材を、釘を使わずに手作業で組み合わせて文様を編み出していく技術のこと。障子や欄間(らんま)など建具の装飾に用いられてきました。

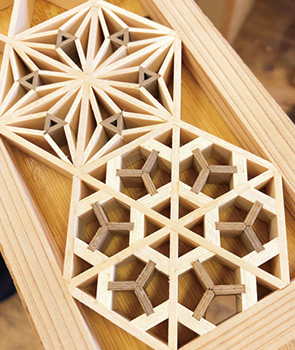

東京・江戸川区にある「江戸組子 建松」の2代目、田中孝弘さんによると「組子は、0.1mmの誤差も許されない」という精緻な世界。細木の長さや面の角度、切り込みの深さなどを手作業で調整し、何千、何万ものパーツを作り上げていきます。そのパーツの精巧さが、仕上がりの美しさを左右する一番の要です。

自然と季節をいとおしむ

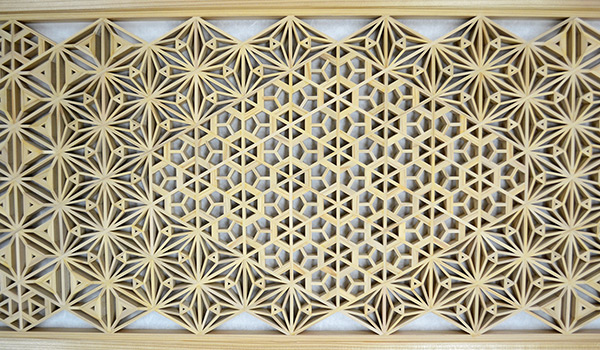

組子の魅力である美しい文様は、200種以上にも上ります。桜をはじめ、麻の葉や胡麻など自然をモチーフにした吉祥文様が多く使われます。

もう一つ、組子ならではの魅力は、自然と共存した佇(たたず)まいではないでしょうか。きっと日本の先人達は、組子越しに透けて見える外の景色を眺めながら、四季を楽しんできたのでしょう。そして、陽光と組子が織りなす光と影から、時間や季節の移ろいを粋に感じ取っていたはずです。

日本人が最も心を躍らせる桜の季節。先人達の美意識と技術の結晶に思いを馳せながら、桜のお茶で春の風情を楽しみませんか。

組子細工の四枚屏風。

組子細工の四枚屏風。 組子の行灯。文様と光が作り出す美しい影も組子ならではの魅力です。

組子の行灯。文様と光が作り出す美しい影も組子ならではの魅力です。 組子の材料となる木材。木目の細かさや質感などから良し悪しを判断し、良質な木材を厳選します。

組子の材料となる木材。木目の細かさや質感などから良し悪しを判断し、良質な木材を厳選します。 工房の壁面に並ぶ様々な道具たち。

工房の壁面に並ぶ様々な道具たち。 「しらがき」という墨付け作業(木材に長さや幅の印をつけること)に使う刃物。鉛筆で墨付けをすると、鉛筆線の太さが誤差につながるため、0.1mmの細い線が引ける「しらがき」を使います。

「しらがき」という墨付け作業(木材に長さや幅の印をつけること)に使う刃物。鉛筆で墨付けをすると、鉛筆線の太さが誤差につながるため、0.1mmの細い線が引ける「しらがき」を使います。 木材に最適な幅と深さで切れ込みを入れ、木材同士をぴたっと組み合わせます。この噛み合わせの部分は「組手(くで)」と呼ばれ、最も高度な職人技が求められます。

木材に最適な幅と深さで切れ込みを入れ、木材同士をぴたっと組み合わせます。この噛み合わせの部分は「組手(くで)」と呼ばれ、最も高度な職人技が求められます。 「際鉋(きわかんな)」と呼ばれる道具。木材の際を少しずつ削りながら、パーツの長さや角度を調整します。

「際鉋(きわかんな)」と呼ばれる道具。木材の際を少しずつ削りながら、パーツの長さや角度を調整します。 完成した長さ約1.5cmのパーツ。この精巧なパーツを何千、何万と作ります。

完成した長さ約1.5cmのパーツ。この精巧なパーツを何千、何万と作ります。 200種以上もあると言われる組子文様。図案集や明文化されたマニュアルがあるわけではなく、技術の伝承によって今に残っています。

200種以上もあると言われる組子文様。図案集や明文化されたマニュアルがあるわけではなく、技術の伝承によって今に残っています。 上が二重麻ノ葉、下が桜の文様。ところどころ見られる黒っぽい部分では、「神代杉」と呼ばれる樹齢数百年の高級木材(火山灰の中に埋もれて長い年月を経過した木材)を使用しています。

上が二重麻ノ葉、下が桜の文様。ところどころ見られる黒っぽい部分では、「神代杉」と呼ばれる樹齢数百年の高級木材(火山灰の中に埋もれて長い年月を経過した木材)を使用しています。 細かな木材のパーツを組み合わせ、文様を編み出しているところ。想像以上に早いスピードで、どんどんパーツが組み合わされていきます。

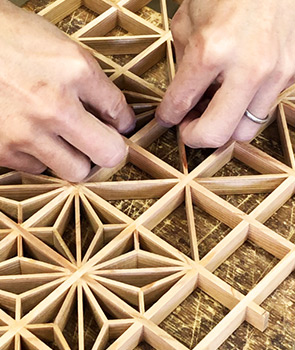

細かな木材のパーツを組み合わせ、文様を編み出しているところ。想像以上に早いスピードで、どんどんパーツが組み合わされていきます。