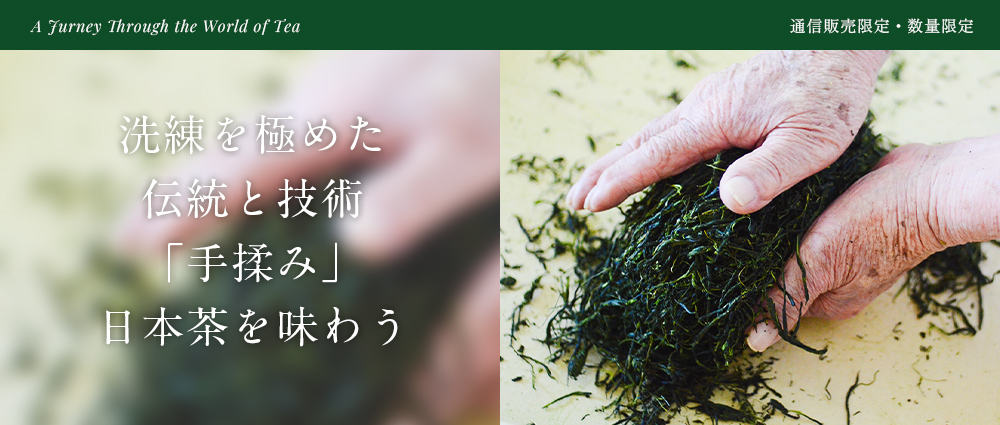

“ 食の文化遺産” 「手揉み製茶」のお茶

「物語」がある特別なお茶を楽しむ

「手揉み製茶」のお茶とは、伝統的な製法に基づいた長時間の手作業で仕上げた煎茶のこと。18 世紀に京都·宇治で確立された「青製(あおせい)煎茶」製法をもとに、明治時代から大正初期にかけて静岡などで改良が進められ、標準的な製法として確立されました。

この伝統技術は現在も静岡、宇治、狭山、八女などの産地で受け継がれています。その味わいは、日本茶ならではの繊細さと力強さを併せ持つ特別なもの。ルピシアでは、この“ 食の文化遺産” とも言える貴重な日本茶を、今後随時ご紹介していきます。

TOPICS

「手揉み製茶」とは?

文化庁による無形文化財登録の検討が進められている(2025年現在)など、近年、お茶愛好家の注目を集めている「手揉み製茶」による玉露や煎茶。工芸品や芸術品のように手間をかけて作られる“ 食の文化遺産” と呼ぶべき逸品です。

製法について

大正時代に確立した「手揉み製茶」は、機械を使わず全ての揉み工程を職人の手作業で行うことが最大の特徴です。その製造は摘み取った茶葉を蒸籠(せいろ)などで蒸して加熱し、適度な柔らかさと水分量を保った状態にすることから始まります。

おいしい飲み方

「手揉み製茶」で作られた茶葉は、柔らかな味わいと、時間をかけてじっくりと何煎も味が出る力強さの両立が魅力です。

茶葉の風味を最大限に引き出すには、最初は低めの湯温で旨みを中心に抽出し、何煎か楽しんだ後に湯温を上げてすっきりとした滋味を引き出すのがポイント。

ITEM

朝比奈玉露 手揉み製法

宇治、八女と並ぶ玉露の名産地・静岡県朝比奈。 「岡部町茶手揉保存会」による、伝統的な手作業で6時間以上かけて仕上げられた手揉み玉露。

詳しく見る